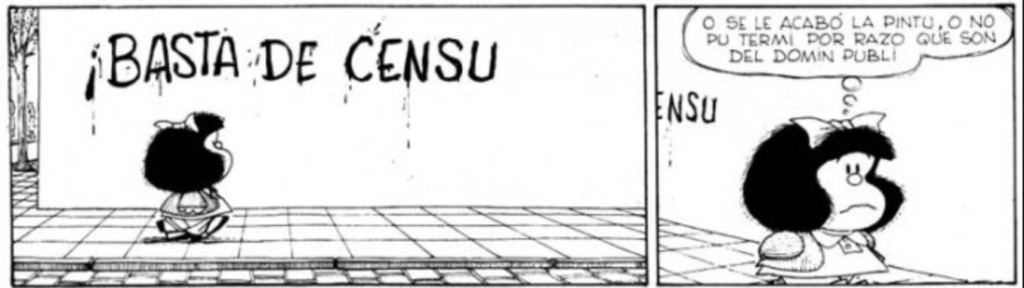

El chiste de Mafalda va más o menos así: ella mira una pared vandalizada con las palabras “¡Basta de censu”, a lo que reflexiona “o se le acabó la pintu, o no pu termi por razo que son del domin publi”. Un profesor nos dijo una vez, hace muchos años ya, que cuando nuestra voz es consistentemente ignorada, será solo a través de la disrupción que podremos llegar a los oídos de la población. Son palabras muy peligrosas. Pues bien, un joven artista consiguió su megáfono al ser arrestado por vandalizar una de las obras de Jiménez Deredia esta semana, escribiéndole con pilot: “todas iguales”.

Las personas siempre serán más importantes que las cosas: el escarnio público contra este joven; la marca que como sociedad hemos puesto sobre su piel, sobre su familia, sobre su reputación, tiene un gran peso. A la larga, ¿quién tendrá mejor capacidad para defenderse ante la voraz multitud de espectadores físicos y virtuales de este circo? Debo ser clara: no le quito gravedad a sus acciones. Una comunidad en la que no sea posible compartir el arte es una comunidad sin sentido, literalmente inconsciente. Un Teatro Nacional cuya restauración, en lugar de críticos, tiene enemigos, debería preocuparnos. Un artista nacional que puede exponer en el extranjero, pero no en su propia tierra debería preocuparnos. La noción de que defender el arte es moralmente incorrecto porque instantáneamente significa perder consciencia social o consciencia de clase, debería preocuparnos. En el momento que el arte, la cultura y la academia se convierten en los enemigos de las necesidades más reales de las personas, perderemos irremediablemente la oportunidad de abrir plataformas críticas y apropiadas en las que se valide que alguien sea escuchado con respeto y a la vez se le cuestione cuando diga “todas son iguales”. Las ideas diversas necesitan poder existir.

Condeno las acciones que se le atribuyen a este joven. Creo que perdimos la noción de que expresarnos destruyendo al otro, destruyendo a su mensaje, es un peligroso círculo vicioso que ataca a la censura, censurándola. Ahí sí que se nos acabará “la pintu”. Es a través del arte que logramos dejar de replicar la realidad para comenzar a mostrar cada una de nuestras realidades internas: muchas llenas de odio, de dolor y afectación. Hace años, en la consulta terapéutica, una señora me hablaba de los cuadros horripilantes que pintaba su hermano. Reflexionábamos juntas: “bueno, mejor afuera y horrorizando, que bien escondido adentro y envenenándolo.” Aún así, la capacidad para expresar la frustración artística no está exenta de las dinámicas del poder: tiene la tremenda tarea de navegar a través de ellas. No hay respuestas sencillas.

Es pésimo, reprochable y vergonzoso que alguien que ame las artes se atribuya el derecho de expresarse, violentando físicamente a una obra ajena. Si su mensaje es verdadero o incorrecto, eso es otra conversación. Una que deberíamos tener, porque únicamente a través de la crítica es que los seres humanos que opinamos diferente podremos encontrarnos. No, no es a través del acuerdo ni del consenso. Es a través de poder hablar sobre el desacuerdo: de recuperar la curiosidad sobre el otro a quien no entiendo. ¿Cuál es la necesidad subyacente? ¿Cuál es el poder que sí tiene voz a costa de quienes experimentan que solo mediante la transgresión pueden hacerse oír? ¿Cuáles son los foros que no estamos abriendo para el desacuerdo? No justifico la transgresión, pero me interesa. Sus actos deben tener consecuencias, pero como sociedad también tenemos la responsabilidad de procurar entender qué está detrás. Claramente, esto no se trata solo de la estatua; también nos habla de las paredes rayadas en manifestaciones cuando castigamos los rayones pero no leemos el mensaje, o de un presidente con una relación erosionada con la prensa -relación que es clave para la rendición de cuentas-, o de la educación pública universitaria, la cual es un derecho humano pero que se percibe como enemiga del pueblo. Si no hay espacio para la crítica abierta, la violencia nos espera a la vuelta de la esquina. Lo que este joven le hizo a esta estatua y tanto repudio nos generó, es lo que actualmente hacemos todos en la educación, en la política y en la religión: agarramos un pilot para violentar lo que nos frustra, para luego arrojarlo y correr. Y finalmente recibir, ante los ojos morbosos y atentos de los medios, la marca en letras rojas que nos condena: “todos somos iguales”.

¿Tendremos aún la capacidad de cuestionar las esferas de poder, transformando la violencia, pero sin exacerbarla? Eso solo será posible cuando discursos opuestos puedan coexistir, incomodándose y arrojando una luz poco favorecedora sobre todas nuestras verdades. Obligándonos a pensar, a evolucionar, a sofisticarnos a través del incómodo intercambio de ideas. Pero sin pisotear ni clamar por desaparecer al otro. Habrá sido Freud el que dijo “el día en el que lanzamos un insulto en lugar de una piedra, nació la civilización.” Así que, por favor todos, decidamos qué vamos a hacer con este montón de piedras.